第三章 “素养教育”的制度举措 第三节 学校家庭化(之十)

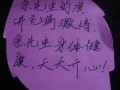

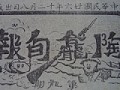

当然,也有的学生,如孤儿,没有了亲人;也有的学生因与亲人相距太远,难得相聚。那么,学校导师虽然没有“生育”他们,但均视为“己出”,悉心培养,耐心教育,让他们真心感受到老师、同学就是他们的亲人。 1939年到1943年,印度国际大学中国学院院长谭云山把他的两个孩子谭中和谭正留在国内陶龛学校。2008年5月18日,譚中教授在台湾大学社会科学院贵宾室接受采访时,谈到在陶龛学校的那段历史。他说,陶龛学校那段历史“补偿了”他“失去天伦之乐的苦楚”,使他“逐渐健康成长,没有潦倒、没有堕落、没有偏离正常发展”。 这种“学校家庭化”中的家长“仍须如常关心子女的教育”(《罗辀重文集》p123),陶龛教师称之为“家庭学校化”。 1938年7月8日《陶龛旬报》记载:“本校初小部,于七月六日下午二时,提前举行休业仪式。择其服务勤劳、学行优异的,分别给以奖品,或褒状。高级部有胡刚父先生前往参加、报告,并勉励儿童们:在散学后,须将在学校所练习的好习惯,带回家去,做到家庭学校化”。 罗辀重的学校家庭化和“家庭学校化”,充分发挥学校的力量,整合家庭、社会各方面的资源,以学生为核心,形成“处处皆教育之地,人人皆教育之人”的同心圆态势,在学生成长的每个地方、每个环节、每个细节,加以关注和呵护,引导和影响学生,培养造就了一批批“血性”学子。

当然,也有的学生,如孤儿,没有了亲人;也有的学生因与亲人相距太远,难得相聚。那么,学校导师虽然没有“生育”他们,但均视为“己出”,悉心培养,耐心教育,让他们真心感受到老师、同学就是他们的亲人。 1939年到1943年,印度国际大学中国学院院长谭云山把他的两个孩子谭中和谭正留在国内陶龛学校。2008年5月18日,譚中教授在台湾大学社会科学院贵宾室接受采访时,谈到在陶龛学校的那段历史。他说,陶龛学校那段历史“补偿了”他“失去天伦之乐的苦楚”,使他“逐渐健康成长,没有潦倒、没有堕落、没有偏离正常发展”。 这种“学校家庭化”中的家长“仍须如常关心子女的教育”(《罗辀重文集》p123),陶龛教师称之为“家庭学校化”。 1938年7月8日《陶龛旬报》记载:“本校初小部,于七月六日下午二时,提前举行休业仪式。择其服务勤劳、学行优异的,分别给以奖品,或褒状。高级部有胡刚父先生前往参加、报告,并勉励儿童们:在散学后,须将在学校所练习的好习惯,带回家去,做到家庭学校化”。 罗辀重的学校家庭化和“家庭学校化”,充分发挥学校的力量,整合家庭、社会各方面的资源,以学生为核心,形成“处处皆教育之地,人人皆教育之人”的同心圆态势,在学生成长的每个地方、每个环节、每个细节,加以关注和呵护,引导和影响学生,培养造就了一批批“血性”学子。 本站转载资料旨在服务三农.如涉及版权问题,请作者跟我们联系或通知我们立即撤除。