第三章 “素养教育”的制度举措 做为一个现代教育家,罗辀重除了“生于教育,死于教育”,创立了自己独特的素养教育的思想体系外,还创立了诸如“血性校训”、“旬日教学制”、“学校家庭化” 、“无分数教学”、“学生自治”、“中心教学旬”、“中心训练月”等一系列素养教育教学制度。 第一节 血性校训

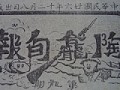

诚如有人说:校训是一个学校的灵魂。它是一个学校办学理念、治校精神的反映;是一所学校教风、学风、校风的集中表现;它往往设置在学校最为醒目的地方,使每一个师生经常性的看到它,受其潜移默化的心理脉冲,久而久之,逐渐受其感染,慢慢化为自己的内在价值尺度,并以此来自觉地衡量自己的行为,直至最终依据这一价值尺度来及时调整和校正自己的行为。(《应用写作》杂志2006年第2期《试论校训的写作技巧》)。 罗輈重是1922年给陶龛学校制订校训的。这个校训仅两个字:“血性”。这“血性”二字,不仅由善书法的国语教师书写牌匾挂在校门最醒目之处,而且校内各处醒目之处均有“血性”二字。后来还将校门头大门上的“血性”二字用石灰堆塑,着上血红色,使其更加醒目,更加突显其内涵。 1931年2月7日,《湘乡民报》发表“陶龛别具精神”一文,说:“陶龛学校之教育精神,盖无处不表现‘血性’云。”1992年,天津一位离休干部周筹添回忆说:“我从陶龛学校毕业后,直到现在,自信一直是按輈师教导的‘血性’精神处世。少年时开口闭口总要说‘人要有血性’;参加革命后,虽然词变了,但内涵仍有‘血性’精神。” 罗輈重为什么要定“血性”为陶龛学校的校训呢?其原因主要有三: 一是缘于他对教育目的的独特认识。 罗輈重认为:“教育最重要的目的, 在改造人心”(1941年7月20日《湘乡民报》“教育之当头棒”);也就是说教育是“教人做‘人’”(1947年12月18日《陶龛旬报》“我们对教育的主张”)。罗輈重对当时教育现状有着深刻的反思。他指出:“我们的根本错误,在把教育‘狭义化’到知识的贩卖”,“做人的道理全不讲求”(1943年5月18日《陶龛旬报》“教育哲言);他批评当时的教育是一种“亡国灭种”的教育,因为这种教育“教出来的一般学生,大部分都不知道怎样做人,亦没有立志要做怎样的一个人,更不知道做人的道理”,“学生既不晓得怎样‘处世’,也不晓得怎样‘做人’”;他提醒“我们教育界同志,如果教学生,仅教他在黑板上、书本上,而不使学生明白做人的道理、实在的生活和挽救国家危亡的道理,那么,现在的教育等于零”(“教育之当头棒”)。 在罗輈重给陶龛学校制订校训之前,他的侄儿罗彦谋创办的半日制“求实通俗学校”,已经以“努力做人”为校训。但罗輈重觉得:这个校训虽然昭示了教育是“教人做人”的目的,但还没有指明“做什么样的人”。于是,他定“血性”为陶龛学校校训,表示:陶龛学校的办学灵魂就是不仅是“教人做人”,而且是要教人做“血性”之人! 二是缘于他对湘中人文精神的高度概括和继承发扬。 湘中娄底的历史是一部血性的历史;湘中娄底的人是有“血性”的人!古代,这里人民反封建斗争此伏彼起。明代元溪农民起义持续80 年之久,天王寺农民起义亦震撼三湘。近代以来,重签《中俄伊犁条约》的“虎口索食”的外交家曾纪泽,警世疾呼的民主革命家陈天华,辛亥革命光复军总司令李燮和,敢与封建礼教决裂的奇女子葛健豪,中国共产党早期卓越领导人蔡和森,国际主义战士罗盛教等杰出湘中娄底人物,无一不是以热血结晶其伟大人格。就连清初“烧车御史”谢振定等湘中娄底籍封建官僚,也有着“血性”的气概!提倡“忠义血性”的曾国藩和倡导“良心血性”蔡锷,也都是湘中人士。罗輈重特别称赞其父罗长裿(罗申田),认为他的一生 “完全是一部血性的历史,完全是热血的结晶品,所以成其伟大的人格。杀身成仁,舍生取义,不是血性的人,决难做到”(1929年3月28日《湘乡民报》“陶龛的校训—血性”)。 罗长裿(l865--1911) ,号申田,是一位具有强烈爱国、爱民思想的封建官僚。29岁时进士及第,点为翰林,擢升编修,旋任江南候补道,先后主持江苏仕进馆、政治学堂和江南将弁学堂、陆军学堂。由于他的言传身教,他的许多学生后来参加了辛亥革命。20世纪初期,他先后调任江苏参谋处督办、川滇边务大臣、驻藏左参赞。在此期间,由于不满当权者的贪婪残忍,他两度辞职。他曾出使印度,与英印当局交涉,逼迫英军从西藏亚东、江孜撤退。1911 年,武昌起义爆发、西藏驻军趁机哗变,大肆抢劫,他因誓死守卫边疆,不准撤防,被人暗杀。罗长裿出使印度期间,曾在家书中写道:“今人动说外洋之好处,我到此始知寄人篱下,处处可以受侮、受害。我国人若不再坚其爱国之心,以图自强,恐将来求如印度、犹太人而不得耶”。 罗长裿的忧国忧民的意识和以身殉国的壮举,深深地震撼和教育了罗輈重。陶龛学校就是罗长裿创办的。罗輈重就是本着罗长裿的“人格精神,把‘血性’二字”定为陶龛学校的校训,作为“唯一教人教己的方针”(《陶龛的校训—血性》)。 三是缘于他对社会现状的痛心疾首。 1911 年冬,罗輈重闻父噩耗,只身入藏,往返数千里,搜集父亲遗著遗物。往返西藏期间,他与各民族、各阶层人士进行了广泛的接触,对人民的痛苦有了更深的了解,对国家的前途和命运深感忧虑。为了将杀害父亲的凶手绳之以法,他返乡之后,又咬指写下血书,赴京告状。在京期间,他目睹了袁世凯投靠帝国主义,企图复辟帝制的种种事实;耳闻不少革命党执政的省份,竟纷纷致电“拥戴”袁世凯为“中华帝国皇帝”,许多官僚觉得“拥戴”一词还难以尽意,争相“敦请”袁世凯早登帝位。袁世凯陨命之后,各地军阀为了一已私利,又互相残杀,大好河山任人宰割。 罗輈重深深感到当时“社会上的人心,实在太侥薄了,太不血性了”(《陶龛的校训—血性》)。他发现“好些人见利忘义, 贪生怕充,没有操守,见钱眼开”(1943年10月28日《陶龛旬报》“谈素养”);他发现当时从学校出来的人,“反而觉得学校与社会是两个世界,格格不人”,“因学校造成他孤僻的性子,只知有已,不知有人,于是甚至损人利已的事都做得出来,无责任心,无是非心,无同情心.幸灾乐祸,隔岸观火,视同胞为路人”,“连师生之感情,同学之感情都奇坏”(1947年1月18日《陶龛旬报》“五育价值重估”);他认识到“不合理的教育,实为贪污堕落许多罪恶之酵母,严重阻碍了国家之发展”,必须“要肃清并预防这个制造汉奸奴隶无廉耻无血性的教育”(1947年1月28日《陶龛旬报》“我们的中学实验班”)。 为了不辱“先烈设学改造社会的使命”,罗輈重于1922 年10 月29 日,即他父亲罗长裿殉难纪念日,将“血性”定为陶龛学校的校训。 血性是什么? 词典上说:血性是指人的刚强正直的气质和品性。清代戏剧家洪升在《长生殿·骂贼》中说“虽则俺乐工卑滥,硜硜愚暗……只这血性中,胸脯内,倒有些忠肝义胆”,把血性理解为“忠肝义胆”;现代戏剧家曹禺在《雷雨》第四幕中有句台词“你就是一个没有血性,只顾自己的混蛋”,认为“血性的人”不能“只顾自己”,不顾别人。这就是说:血性就是做人应有的那种“愱恶如仇,敢说敢做,敢作敢为,不向邪恶势力低头”,“当别人有难时他能站出来伸出援助之手,不会只考虑自己的得失而缩手缩脚,畏首畏尾”的气质和品性。 1932年春进入陶龛学校求学的长沙校友刘秋长,在1987年的《回忆陶龛母校》一文中说:“初进母校时迎面仰望,见到头大门之上用石灰堆塑,着血红色的‘血性’两个大字”,“很不理解,尔后得知‘血性’二字是母校之校训。然而,对它的含义茫然无所知,疑团直在心中打转:校训为何没使用传统道德规范词语字句,却采用常人素未见闻的‘血性’二字呢?后来经过輈重老师不止一次地在母校各地集会场合中对‘血性’加以讲述”,才得以明白。 罗輈重最早最全面系统地阐述“血性”的内涵,是在1928年10月29日陶龛学校参赞公殉难纪念日的全校集会上。 他说:血性“这两字的定义,本来很显明,很简单,很平凡,没有曲解的可能,用不着加以好多的说明;不过上学期省视学来吾校视察,批评吾校的校训要有具体的标准,故趁着本期参赞公殉难纪念日,特提出‘血性’二字,来对我们的同学讲一讲”。 他接着说:“‘血性’是什么?孙中山先生所称许的吾国固有之美德‘信义’二字,实可以包括下来。”然后,他就从“信”和“义”两个方面进行讲述。 关于“信”,他说:血性是要“诚”而“愚”的。血性的人,非常本色,非常老实,一是一,二是二,心地光明,行为正大,决不虚伪,决不扯谎,决不欺作,决不取巧,决不做阴谋;做错了事,能自己承认,决不嫁祸于人;答应人家的事,决不失信,决不失约。这不是“信”是什么? 关于“义”,他说::血性是“为他”而不“为己”。就是血性的人,富于牺牲的精神,见义恐后,见利恐先,能刻苦,肯负责,对公家的事,能尽心竭力去做,他人有危难时,能尽力去救助;只要是信之所在,仁之所存,便一往无前,赴汤蹈火,百折不挠,决不畏难,决不退缩,也决不怕失败。这不是“义”是什么? 1939年11月,中华民国政府教育部督学周邦道视察陶龛学校。他在陶龛学校全校大会上,极力称赞陶龛“血性”校训,认为“是救中国的良药”,并用六个字谈了他对血性涵义的理解。他说: 一是个“忠”字。陶龛先生家祖孙父子几代人都是忠于祖国、忠于社会的,参赞公殉于西藏,真是尽忠救国。 二是个“孝”字。所谓孝,就是能够继承先人的遗志和事业,达到先人所希望的目的,便是孝子,参赞公继承陶龛先生的遗志兴学育材,辀重先生为父亲复仇后举办陶龛学校,这都是大孝。 三是个“节”字。就是气节。一个人能“富贵不淫,贫贱不移,威武不屈”,就算有节操、有正气。这些,贵校的举办人都做到了。 四是个“义”字。义就是应该做的事情,正当的事情,于公众有利益的事情。参赞公创立“义田”、“义渡”、“义学”,都是为大众谋利益,为社会造福利,那班见利忘义之徒见了,真要愧死。

诚如有人说:校训是一个学校的灵魂。它是一个学校办学理念、治校精神的反映;是一所学校教风、学风、校风的集中表现;它往往设置在学校最为醒目的地方,使每一个师生经常性的看到它,受其潜移默化的心理脉冲,久而久之,逐渐受其感染,慢慢化为自己的内在价值尺度,并以此来自觉地衡量自己的行为,直至最终依据这一价值尺度来及时调整和校正自己的行为。(《应用写作》杂志2006年第2期《试论校训的写作技巧》)。 罗輈重是1922年给陶龛学校制订校训的。这个校训仅两个字:“血性”。这“血性”二字,不仅由善书法的国语教师书写牌匾挂在校门最醒目之处,而且校内各处醒目之处均有“血性”二字。后来还将校门头大门上的“血性”二字用石灰堆塑,着上血红色,使其更加醒目,更加突显其内涵。 1931年2月7日,《湘乡民报》发表“陶龛别具精神”一文,说:“陶龛学校之教育精神,盖无处不表现‘血性’云。”1992年,天津一位离休干部周筹添回忆说:“我从陶龛学校毕业后,直到现在,自信一直是按輈师教导的‘血性’精神处世。少年时开口闭口总要说‘人要有血性’;参加革命后,虽然词变了,但内涵仍有‘血性’精神。” 罗輈重为什么要定“血性”为陶龛学校的校训呢?其原因主要有三: 一是缘于他对教育目的的独特认识。 罗輈重认为:“教育最重要的目的, 在改造人心”(1941年7月20日《湘乡民报》“教育之当头棒”);也就是说教育是“教人做‘人’”(1947年12月18日《陶龛旬报》“我们对教育的主张”)。罗輈重对当时教育现状有着深刻的反思。他指出:“我们的根本错误,在把教育‘狭义化’到知识的贩卖”,“做人的道理全不讲求”(1943年5月18日《陶龛旬报》“教育哲言);他批评当时的教育是一种“亡国灭种”的教育,因为这种教育“教出来的一般学生,大部分都不知道怎样做人,亦没有立志要做怎样的一个人,更不知道做人的道理”,“学生既不晓得怎样‘处世’,也不晓得怎样‘做人’”;他提醒“我们教育界同志,如果教学生,仅教他在黑板上、书本上,而不使学生明白做人的道理、实在的生活和挽救国家危亡的道理,那么,现在的教育等于零”(“教育之当头棒”)。 在罗輈重给陶龛学校制订校训之前,他的侄儿罗彦谋创办的半日制“求实通俗学校”,已经以“努力做人”为校训。但罗輈重觉得:这个校训虽然昭示了教育是“教人做人”的目的,但还没有指明“做什么样的人”。于是,他定“血性”为陶龛学校校训,表示:陶龛学校的办学灵魂就是不仅是“教人做人”,而且是要教人做“血性”之人! 二是缘于他对湘中人文精神的高度概括和继承发扬。 湘中娄底的历史是一部血性的历史;湘中娄底的人是有“血性”的人!古代,这里人民反封建斗争此伏彼起。明代元溪农民起义持续80 年之久,天王寺农民起义亦震撼三湘。近代以来,重签《中俄伊犁条约》的“虎口索食”的外交家曾纪泽,警世疾呼的民主革命家陈天华,辛亥革命光复军总司令李燮和,敢与封建礼教决裂的奇女子葛健豪,中国共产党早期卓越领导人蔡和森,国际主义战士罗盛教等杰出湘中娄底人物,无一不是以热血结晶其伟大人格。就连清初“烧车御史”谢振定等湘中娄底籍封建官僚,也有着“血性”的气概!提倡“忠义血性”的曾国藩和倡导“良心血性”蔡锷,也都是湘中人士。罗輈重特别称赞其父罗长裿(罗申田),认为他的一生 “完全是一部血性的历史,完全是热血的结晶品,所以成其伟大的人格。杀身成仁,舍生取义,不是血性的人,决难做到”(1929年3月28日《湘乡民报》“陶龛的校训—血性”)。 罗长裿(l865--1911) ,号申田,是一位具有强烈爱国、爱民思想的封建官僚。29岁时进士及第,点为翰林,擢升编修,旋任江南候补道,先后主持江苏仕进馆、政治学堂和江南将弁学堂、陆军学堂。由于他的言传身教,他的许多学生后来参加了辛亥革命。20世纪初期,他先后调任江苏参谋处督办、川滇边务大臣、驻藏左参赞。在此期间,由于不满当权者的贪婪残忍,他两度辞职。他曾出使印度,与英印当局交涉,逼迫英军从西藏亚东、江孜撤退。1911 年,武昌起义爆发、西藏驻军趁机哗变,大肆抢劫,他因誓死守卫边疆,不准撤防,被人暗杀。罗长裿出使印度期间,曾在家书中写道:“今人动说外洋之好处,我到此始知寄人篱下,处处可以受侮、受害。我国人若不再坚其爱国之心,以图自强,恐将来求如印度、犹太人而不得耶”。 罗长裿的忧国忧民的意识和以身殉国的壮举,深深地震撼和教育了罗輈重。陶龛学校就是罗长裿创办的。罗輈重就是本着罗长裿的“人格精神,把‘血性’二字”定为陶龛学校的校训,作为“唯一教人教己的方针”(《陶龛的校训—血性》)。 三是缘于他对社会现状的痛心疾首。 1911 年冬,罗輈重闻父噩耗,只身入藏,往返数千里,搜集父亲遗著遗物。往返西藏期间,他与各民族、各阶层人士进行了广泛的接触,对人民的痛苦有了更深的了解,对国家的前途和命运深感忧虑。为了将杀害父亲的凶手绳之以法,他返乡之后,又咬指写下血书,赴京告状。在京期间,他目睹了袁世凯投靠帝国主义,企图复辟帝制的种种事实;耳闻不少革命党执政的省份,竟纷纷致电“拥戴”袁世凯为“中华帝国皇帝”,许多官僚觉得“拥戴”一词还难以尽意,争相“敦请”袁世凯早登帝位。袁世凯陨命之后,各地军阀为了一已私利,又互相残杀,大好河山任人宰割。 罗輈重深深感到当时“社会上的人心,实在太侥薄了,太不血性了”(《陶龛的校训—血性》)。他发现“好些人见利忘义, 贪生怕充,没有操守,见钱眼开”(1943年10月28日《陶龛旬报》“谈素养”);他发现当时从学校出来的人,“反而觉得学校与社会是两个世界,格格不人”,“因学校造成他孤僻的性子,只知有已,不知有人,于是甚至损人利已的事都做得出来,无责任心,无是非心,无同情心.幸灾乐祸,隔岸观火,视同胞为路人”,“连师生之感情,同学之感情都奇坏”(1947年1月18日《陶龛旬报》“五育价值重估”);他认识到“不合理的教育,实为贪污堕落许多罪恶之酵母,严重阻碍了国家之发展”,必须“要肃清并预防这个制造汉奸奴隶无廉耻无血性的教育”(1947年1月28日《陶龛旬报》“我们的中学实验班”)。 为了不辱“先烈设学改造社会的使命”,罗輈重于1922 年10 月29 日,即他父亲罗长裿殉难纪念日,将“血性”定为陶龛学校的校训。 血性是什么? 词典上说:血性是指人的刚强正直的气质和品性。清代戏剧家洪升在《长生殿·骂贼》中说“虽则俺乐工卑滥,硜硜愚暗……只这血性中,胸脯内,倒有些忠肝义胆”,把血性理解为“忠肝义胆”;现代戏剧家曹禺在《雷雨》第四幕中有句台词“你就是一个没有血性,只顾自己的混蛋”,认为“血性的人”不能“只顾自己”,不顾别人。这就是说:血性就是做人应有的那种“愱恶如仇,敢说敢做,敢作敢为,不向邪恶势力低头”,“当别人有难时他能站出来伸出援助之手,不会只考虑自己的得失而缩手缩脚,畏首畏尾”的气质和品性。 1932年春进入陶龛学校求学的长沙校友刘秋长,在1987年的《回忆陶龛母校》一文中说:“初进母校时迎面仰望,见到头大门之上用石灰堆塑,着血红色的‘血性’两个大字”,“很不理解,尔后得知‘血性’二字是母校之校训。然而,对它的含义茫然无所知,疑团直在心中打转:校训为何没使用传统道德规范词语字句,却采用常人素未见闻的‘血性’二字呢?后来经过輈重老师不止一次地在母校各地集会场合中对‘血性’加以讲述”,才得以明白。 罗輈重最早最全面系统地阐述“血性”的内涵,是在1928年10月29日陶龛学校参赞公殉难纪念日的全校集会上。 他说:血性“这两字的定义,本来很显明,很简单,很平凡,没有曲解的可能,用不着加以好多的说明;不过上学期省视学来吾校视察,批评吾校的校训要有具体的标准,故趁着本期参赞公殉难纪念日,特提出‘血性’二字,来对我们的同学讲一讲”。 他接着说:“‘血性’是什么?孙中山先生所称许的吾国固有之美德‘信义’二字,实可以包括下来。”然后,他就从“信”和“义”两个方面进行讲述。 关于“信”,他说:血性是要“诚”而“愚”的。血性的人,非常本色,非常老实,一是一,二是二,心地光明,行为正大,决不虚伪,决不扯谎,决不欺作,决不取巧,决不做阴谋;做错了事,能自己承认,决不嫁祸于人;答应人家的事,决不失信,决不失约。这不是“信”是什么? 关于“义”,他说::血性是“为他”而不“为己”。就是血性的人,富于牺牲的精神,见义恐后,见利恐先,能刻苦,肯负责,对公家的事,能尽心竭力去做,他人有危难时,能尽力去救助;只要是信之所在,仁之所存,便一往无前,赴汤蹈火,百折不挠,决不畏难,决不退缩,也决不怕失败。这不是“义”是什么? 1939年11月,中华民国政府教育部督学周邦道视察陶龛学校。他在陶龛学校全校大会上,极力称赞陶龛“血性”校训,认为“是救中国的良药”,并用六个字谈了他对血性涵义的理解。他说: 一是个“忠”字。陶龛先生家祖孙父子几代人都是忠于祖国、忠于社会的,参赞公殉于西藏,真是尽忠救国。 二是个“孝”字。所谓孝,就是能够继承先人的遗志和事业,达到先人所希望的目的,便是孝子,参赞公继承陶龛先生的遗志兴学育材,辀重先生为父亲复仇后举办陶龛学校,这都是大孝。 三是个“节”字。就是气节。一个人能“富贵不淫,贫贱不移,威武不屈”,就算有节操、有正气。这些,贵校的举办人都做到了。 四是个“义”字。义就是应该做的事情,正当的事情,于公众有利益的事情。参赞公创立“义田”、“义渡”、“义学”,都是为大众谋利益,为社会造福利,那班见利忘义之徒见了,真要愧死。五是个“廉”字。廉就是廉洁,是明明白白的辨别,不要不应该得的钱和利益,但是现在一般人,对于这个廉字,太不讲究了。譬如一般文武官员固然有许多是廉洁的;但是,要钱不要脸的人到处都有。试看有些当军长师长的总是有几十万、几百万,甚至几千万家产的,这些钱从哪里来的?是不是贪污得来的?贪污的人太多了,抗战建国的前途便很危险。贵校诸位先生都是以服务为目的,尤其是辀重先生,把全副精力和财产都用到教育事业上,季则先生把私人的住宅捐作校舍,这种精神感召,足可以使“贪夫廉”。 六是个“毅”字。毅就是百折不挠的精神,一个人要做一件事情,决不是一天两天,一年两年就做得成功的,一定要有恒心,要持久的努力,如果一日暴之,十日寒之,绝无成功的希望。辀重先生几十年躲在乡村里,埋头苦干,给诸位同学一个良好的教育,就是毅力。有了忠孝节义廉毅的人,就是有血性,有良心,能够直起脊梁做个堂堂正正的人。 周邦道阐释血性涵义的六个字,也是曾国藩和蔡锷倡导的湘中人文精神:“忠义血性”和“良心血性”。罗輈重用“信义”二字解释“血性”,则把湘中人文精神的“忠义血性”和“良心血性”发展成为“信义血性”,从成使“血性”不光是“人的刚强正直的气质和品性”的表现,而且成为了“人之为人”的明确的具体的标准。 “人之为人”有两个方面: 一是律己讲“信”。信,就是诚信:诚,就是真实;信,就是可靠;诚信做人,也就是要真实可靠地为人,而不是装模装样地做人。 二是待人讲“义”。义,就是仁义:仁,就是爱人;义,就是为他;仁义做人,就是要把人当人,也就是既要把自己当人,也要把别人当人,不能只顾自己不顾别人,也就是不能“损人利己”,而要“利人利己”。 这两个方面都是“人”的责任,做到了就是“为人”,就是“尽责”(1943年3月18日《陶龛旬报》“春季始业第三课 尽责”)。 抗日战争时间,罗輈重多次联系实际给师生讲解“血性”(刘秋长1987年《回忆陶龛母校》),要求师生要“尽职尽责”。 他说:“我们人类是具有灵性的高等动物。人之所以具有灵性,有所作为,在乎人的周身机体之内充满热血,昼夜不息地运动沸腾着。凭着这热血,我们做人行事,要首先深明大义,即是要知耻,知耻则近乎勇。我们要知国家之耻民族之辱。日本侵略我中华,杀我同胞,不是我国家之耻民族之辱吗?我们都是中华民族的同胞炎黄的子孙,生活在这块土地上,我们要爱我中华,爱我国家和民族,不爱何以家为,不爱不算是中华民族的子孙后代,那是不知耻不知辱”;“我们在知耻的同时,还要立志雪耻。怎样才能雪掉我国家民族的耻辱呢?小朋友们青少年学生们,你们目前唯一的职责和任务,就是要认真努力学习……使自己成为国家民族有用的人才”;“我们不仅要努力学习,积累文化知识增强本领,立志为国家民族雪耻,同时还必须要具有优良的道德品质,具有良好的社会公德”。 他特别强调:“血性的人,是老老实实不虚伪的人”;“血性的人,是胸怀磊落心地光明的人”;“血性的人,是行为正大不撒谎言、不说假话的人”;“血性的人,是讲理义守信约的人”;“血性的人,是做错了事情能自己承认并立即改正错误的人”;“血性的人,是不无故损害他人,遵守社会公德的人”;“血性的人,是见义勇为、公而忘私的人”…… 罗輈重认为“信义”的血性讲的就是人的职责。在现代社会,他认为每个公民都要“勇于尽自己的职责”。1943年7月8日,他在《陶龛旬报》发表“教育哲言”说:“生命是一种无底止的奋斗。一个士兵作战,一个学者研究学问,或是一个普通公民勇于尽自己的职责,向一切邪恶引诱说一个坚决的‘不’字,向一切应做的事说一个坚决的‘干’字,都需要一番奋斗的精神,一股蓬勃的生命力。我们多数民众缺乏的,就是这奋斗所必须的生命力。” 这种“生命力”,就是“尽职尽责”的讲求“信义”的“血性”!正如2011年3月10日,湘潭电厂调车连接员裴永红,为了避逸一场重大事故的发生,在失去右臂后仍然坚持跑步100米叫停迎面而来的机车。他后来在接受记者采访时说:“我一直坚信,人生的价值在于责任,责任能承载生命之重,责任最苦,责任也最乐。” 在罗輈重之前,中国近代启蒙思想家梁起超早就在《呵旁观者文》中,大力倡导“责任血性”。 他说:“人生于天地之间,各有责任。知责任者,大丈夫之始也;行责任者,大丈夫之终也;自放弃其责任,则是自放弃其所以为人之具也。是故人也者,对于一家而有一家之责任,对于一国而有一国之责任,对于世界而有世界之责任。一家之人各各自放弃其责任,则家必落;一国之人各各自放弃其责任,则国必亡;全世界人人各各自放弃其责任,则世界必毁。” 他认为不讲“责任”、不负“责任”的人,就是没有“血性”的人,指出:“天下最可厌、可憎、可鄙之人,莫过于旁观者。旁观者,如立于东岸,观西岸之火灾,而望其红光以为乐;如立于此船,观彼船之沈溺,而睹其凫浴以为欢。若是者,谓之阴险也不可,谓之狠毒也不可,此种人无以名之,名之曰无血性。”梁起超的“责任血性”与罗輈重的“信义血性”可说是不谋而合。 中国汉字的创造主要是象形和会意。“人”字,既象形,又会意。“人”字的一撇一捺,就像人的两条腿,也像人张开的两只胳膊,缺一都不成“人”字。做为个体的人,缺一就不是一个完整的人;做为社会性的人,缺一就失去了支撑,就无法生存。 人类一出现,就有了人类社会,就有了世界。一个人一出生,就得靠其他人(包括其他生物)的支撑才能得以生存,小时候靠“母亲用奶水、体温、双手支撑”,如果说“一撇”是自己,那么“一捺”就是亲属。而新生儿来到世界,使得父母也感到自己后继有人,增加了他们生存下去的信心,有时当他们面临绝境,但一想到新生儿,就打消了他们的一些消极念头,可以说即使一个婴儿也是支撑其他人的“一捺”。因此,人从落地起,就有了他支撑其他人的那“一捺”的,和需要其他人(也包括其他生物)来支撑他的那“一撇”的属性。这种属性,就是人的社会性,也就是人的“公共性”。人的“公共性”要求每个人对其他人负责,形成互相负责的局面,也就是“自己活,也让他人活”。 人的这种“公共性”、“社会性”,也就是人们常说的“善”。这种“善性”的实现,就得靠人有“血性”,也就是梁起超、罗輈重所倡导的“责任血性”与“信义血性”。诚如梁起超所说:“血性者,人类之所以生,世界之所以立也;无血性,则是无人类、无世界也”(梁起超《呵旁观者文》)。 罗輈重“信义血性”的核心是“诚信”。“诚实第一”,是罗輈重主持的陶龛学校的一贯口号。现在,人们常讲“普世价值”,其实这“诚信”就是“普世价值”。它不只是西方有,东方也有,中国自古以来就有;它是全人类为人处世经验的结晶。 据说,美国总统林肯早年曾在一个小镇当伙计。有一次,他发现一个顾客多付了一个银币,他步行几英里将银币退还。他对不义之财,“分文不取”;对钱财来往,“分文有差;他由此获得“诚实的阿伯”的美誉。这一美誉为他竞选总统多得了许多选票。2001年,美国《读者文摘》杂志曾在全世界范围内作过一项“诚实”的试验。试验内容是测试30多个国家和地区民众的诚实程度。测试方法是在每个国家选择几个地区,故意在每个地区丢下10个钱包,里面装有相当于50美元的当地货币。钱包里同时附有失主的联系方式,拾到钱包的人如果想物归原主,可以轻易地联系到失主。最后统计钱包交还给失主的比率。试验发现,最诚实的5个国家是挪威、丹麦、新加坡、新西兰和芬兰。其中挪威和丹麦的钱包归还率竟然达到100%,芬兰高达80%!耐人寻味的是,这5个国家在“清廉指数榜”中也全部入选最廉洁的前十位。这些北欧国家,社会福利好,但税率也很高,但他们并没有太多的抱怨。因为一方面他们普遍有社会责任感,另一方面政府廉洁,纳税人知道钱用在哪里;钱用得其所,人民缴税也缴得服气。有趣的是,早在20世纪30年代,罗輈重就在陶龛学校做过类似的“诚实试验”。他在一旬内,每天早晚都有意地在校内丢弃一些有用的东西(如光洋、毛巾、毛笔、笔盒等等)。结果,几乎都是当天,丢弃物都被人送到了他的办公室。送来拾物的有学生,有老师,也有工友。对于新来的工友,他的小孩有时也学父亲的样,要做“诚实”的试验(也有人说,实际上是父亲要他们那样做的)。2001年,有位名叫杨永凡的陶龛校友对我说:他的父亲杨鸽桃,1945年被聘请到陶龛学校当工友,开始是负责打扫卫生。有一天,父亲在打扫天井时,发现那里有几块光洋和一条金项链。父亲捡起来,把它交到了学校。不久,学校便安排父亲到食堂做饭,并负责采购。父亲想:这可能与自己拾金不昧的诚实行为有关。后来,父亲得知,那光洋和金项链是輈重先生的千金丢的,才知道那是輈师有益考验他。父亲谈起在陶龛的工友生活时,总是教育子女说,做人要“三稳”:—要口稳,不乱讲,不能讲假话;二要心稳,不乱想,不能妄想不劳而获;三要手稳,不乱拿,不是自己的东西不能要。 1937年,抗日战争全面爆发后,有人对罗辀重说:既然你认为血性的核心是诚实,那么,我们认为在战争场合,就不宜提倡“血性”教育了。罗辀重回答说:“在今日垂危的国家更需要血性,抛弃了血性,岂不要提倡虚伪么?” 对方并不放弃,继续说:以“血性”为标榜的你们,不是讲“诚实第一”吗? “假若一个汉奸问你国内军情,直告则于国有害,不直告则不诚实”,“怎么办呢”? 罗辀重想:1927年反共空气浓厚时,有人疑心他提倡血性即提倡赤化;后来又有人说,血性是封建教条,是旧的骸骨。现在抗战爆发了,则有人说“假若一个汉奸问你国内军情,直告则于国有害,不直告则不诚实”,这提倡血性岂不又成了提倡当汉奸了? 于是,1937年10月8日,罗辀重在《陶龛旬报》发表《在国庆日谈“血性”》一文,针锋相对地进行回答。 罗辀重说:“‘血性’是讲‘诚实第一’,但‘信’就是‘诚实’ ,‘守信约’就是‘诚实’,就是血性的。” 罗辀重引故事为证:“某君与其友相约,十年后之某日,在某地相会。过了十年,某君杀鸡扫径以待,人多笑其痴,但其友果然依期到达,这能说不是血性朋友么?” 罗辀重接着说:“同样,在一个会议上,经多数议决的公约,会众都有遵守之义务,其中的秘密,大家自然都要保守,在会外有人问及,应以实告之曰:‘此案已议决守秘密,恕我不能告你。’这是很坦白,很血性的。如果把应守秘密之议案,一五一十公开出来,这就破坏了公约,这还能算血性吗?” 罗辀重进一步指出:“在两国交战时,敌人来刺探军情,而把应守秘密之事告诉他,这是不诚实极了。现在汉奸之多,就是因为不诚实,即不血性的人太多,可以卖友,可以卖国。如果个个守国家的信约,我想汉奸是可以绝迹的。我深信,在平时,固然需要训练大众的血性,在战时,尤其需要血性,并且并无不方便之处。” 罗辀重提倡的“血性”,其实就是“人性”,就是人血管中的“血”。有位叫贺国度的陶龛校友,从陶龛毕业后曾在湘乡师范念书,主编《血性月刊》,罗辀重曾指导他说:月刊标题的“血性”这两个字要放大,空心画成血管状,就显得更有意义。这就是说,血性,也就是人血管中的“血”。凡是人,就必须要有“血”,必须要有“血性”。人没有“血”,没有了“血性”,那就不成其为“人”了。人因对“信义”(责任)的克守,和对“信义”(责任)的背弃,分为好人和坏人。有些坏人干坏事还心有所忌,人们便说他还有点“良心”或“良心未泯”;那些连“良心”都昧了的坏人,人们则斥之:“没人性的东西”或“简直不是人”! 人们常说:事物都是一分为二的。人们把“人性”一分为二,一般就是“善性”与“恶性”。其实,世界上任何事物都是一分为三的,也就是说:任何事物都是对立的统一,这“对立”,就是“一”和“二”;这“统一”,就是“三”。比如:“人生”,有“生”与“死”两个对立面,那么要使这个两立面统一成为“人生”,还得有第三面,那就是“活”。光有“生”与“死”,何来“人生”?“人性”也是这样,有“善性”与“恶性”两个对立面,第三就是“扬善抑恶”使人之为人的 “血性”。也就是说:有“血性”,人才成其为人。 人的“恶性”和“善性”,其实都是动物的“本能,“一物降一物”,“物竟天择,适者生存”。任何动物都有“恶性”和“善性”的两面,饥饿了就会表现出凶残,吃饱了也会表现出温和。人也是动物,也是按照“一物降一物而生存”的“物竟天择,适者生存”的规律,依靠猎杀和索取其它动、植物而求得存活的。但人是高等动物,他有思想、有智慧,除了拥有“善性”和“恶性”,还拥有“血性”,因而能够成为地球万物唯一的霸主。如果没有“血性”的人类,动物世界(包括人类)恐怕早就没了。 人的“血性”,就像人的“善性”和“恶性”一样,并不是“先天就有”,也不是“与生俱来”。人“先天就有”和“与生俱来”的是能够提供“吃喝拉撒”等本能的身体器官和能够“思想”、提供“智慧”的思维大脑。没有天生的“善人”,也没有天生的“恶人”,更没有天生的“血性”之人。“善人”、“恶人”和“血性”人都是后天养成,都是后天的教育和环境使其然。 后天的教育,一是自我教育,二是环境教育。 罗辀重认为:“教育之范围,包括社会教育、学校教育及家庭教育”(1943年5月8日《陶龛旬报》“教育哲言”)。社会教育、学校教育及家庭教育都是环境教育。自我教育则自始至终贯穿在家庭教育、学校教育及社会教育之中。为什么在同样的家庭、同样的学校、同样的社会接受同样环境教育的人,却有些人有“血性”,有些人缺乏“血性”呢?主要就是他们自我教育(修养)不同所致。罗辀重的素养教育,说到底就是“血性教育”。其要点有四: 一、目的是“教人做人”,做“血性”之人。 罗辀重说:“有些人有一种极大的误解,以为学校只是求知之所”,其实“知识是极博无涯的,学校即使传授知识也不啻九牛之一毛”(1943年5月18日2《陶龛旬报》“智育及其他”);学校教育的目的就是“教人‘做人’”,“教人求真”(1947年12月18日《陶龛旬报》“我们对教育的主张”),所教的“知识”也都是“血性”做人所需要的知识。 罗辀重特别指出:如果把学校“变成知识贩卖所”,那“就根本失却学校实施五育(群、德、体、智、美)的本意”;““智育不是知识”,“智育是告诉大家怎样去用刀而不致误切手指,怎样运用脑去求知,怎样运用知识去为全人类谋幸福,怎样去开发知识的宝库,怎样去选择并判断知识之有益有害于人类”;“德育不只是教人怎样做人,而要教人怎样有勇气去实践做人”(《智育及其他》)。 罗辀重强调:“做人”最首要的是要“诚实”,不能“虚伪”(1937 年9 月18日《陶龛旬报》“血性有毒么?”)。也就是说,“做人”不是“做样子”;“做样子”,那是“装人”。“做人”与“装人”的根本区别,就是做事“诚实”,还是“虚伪”;是说“真话”、“实话”,还是说“假话”、“空话”。因为“诚实”的事,才是人干的事;“真话”、“实话”才是人说的话;装人自然说不得“真话”的,干不得“实事”的。 “血性”做人,就是要“利己利人”,其底线,是有益于己、无害于人。 二、目标是“使多数人”“有光有热有血有泪”。20世纪40年代,罗辀重把用大字纸书写的《我们对教育的主张》陆续贴在陶龛学校校园墙上,师生们把这校园墙称之为“陶龛教育墙”。“陶龛教育墙”上有一条“我们对教育的主张”写道:“血性教育之真谛在—人类的同情心、真性情与理智融合为一,使多数人成为正气磅礴、生机蛊然,有光有热有血有泪的人。”罗辀重素养教育的目的,是教人“做血性之人”,让人人都拥有“美好人生”。那为什么它能达到的目标却只能“使多数人成为正气磅礴、生机蛊然,有光有热有血有泪的人”呢?也许这就是古人所说:“取法乎上,适得其中!” 教育有自我教育和环境教育。罗辀重的素养教育是学校环境教育,尽管在学校环境教育中尽可能指导学生自我教育,但并不能代替学生的自我教育。由于自我教育的原因,总会有人不能把“人类的同情心、真性情与理智融合为一”。而环境教育又包括社会环境教育、学校环境教育及家庭环境教育。尽管罗辀重通过实施“学校家庭化”,把学校环境教育、家庭环境教育及社会环境教育尽可能地联为一体,但还是代替不了家庭环境教育及社会环境教育。由于家庭环境教育及社会环境教育的原因,也总会有人不能把“人类的同情心、真性情与理智融合为一”。 20世纪二三十年代,罗辀重从学校做起、从自己做起,大力提倡“教育改革”。有人则说:“在整个国家政治尚未趋于完好,整个人民生计尚未安定时,整个教育制度不会有新的改良。”(1937年《楚风半月刊》)罗辀重则“尽国民一分子之责任”(1942年12月8日《陶龛旬报》“给—”),坚持做自己能做的事,几十年如一日,在陶龛学校实施全面系统的基础教育改革。 教育本应属于全民的,但历代统治总是不让教育为全民服务,而是千方百计地使教育为其统治服务。罗辀重主持的陶龛学校“对于儿童入学,只要已达学龄,无需经过什么入学检验手续”,也不管儿童“智愚贤不肖”(1943年2月18日《陶龛旬报》;“各学生之家庭,虽景况有贫富之分,职业有劳心劳力之别,然在校中绝对看不出这些分别来”;那时的统治者国民党政府要求学校校长统统要由国民党员担任,罗辀重坚决不加入国民党,便不当校长,另以校董主任之职坚持教育改革;国民党政府决定,学校要开设“党义”课,罗辀重便拿出国民党创立者孙中山提倡的“信义”,说“中山信徒应当是忠实的,这与我们的校训含义相同”,从而把国民党的“党义课”变成了“血性课”,使学校教育不再为哪个阶级、哪个集团、哪个党派服务,而是为全人类服务。 也许有人会说国民党讲的“信义”是假的,但我说罗辀重说的“信义血性”则是货真价实的。 三、方法是“平时修养”,“学到老,做到老”。 罗辀重指出:做人必须要有“道德的修养、艺术的修养、身体的修养、知识的修养”和“处群的修养”,这些“修养”,“要从教育得来”,于是便有学校的“德育”、“美育”、“体育”、“智育”和“群育”(1943年5月18日《陶龛旬报》)。这些“修养”,一方面是要学生学习“做人”的各方面的知识,懂得“什么是道德”、“什么是美”、“什么是身体”、“什么是运动“什么是科学技术”、“什么是与人相处”等等。另一方面,更重要的是还要有各方面知识的修养。“一个人的知识自然是愈多愈好,因知识多,在社会上可以得到种种便利,但有时正因为知识多,而会去做一切奸滑欺诈等行为,因而自己犯罪,别人受害。愚蠢的人根据不知道这一套,岂不是无知识反而好些么?这都是没有知识修养的缘故”;“德育不只是教人怎样做人,而要教人怎样有勇气去实践做人。为什么有些人明知汉奸做不得,而竟做了呢,就是缺少素养(平日的修养)呀”,“(1943年5月18日《陶龛旬报》)。 罗辀重特别指出:素养教育是“终身教育”,也就是说“血性做人”,要“学到老,做到老”。他说:“教育之于人生与吃穿之于人生,一样的重要,不可须臾或离的”,“我们需要吃饭,同时我们需要教育。教育就是最后的目的,受完教育,就是完成了人生的需要”(1939年12月28日《陶龛旬报》);“教育应包括一个人整个的‘全生命’,没有什么毕业”(1947年12月18日《陶龛旬报》)。 四、措施是“以身作则”,“教人者先教己”。罗辀重认为:学校是“是专负教育之责的”(1943年5月18日《陶龛旬报》)。其素养教育的核心措施就是:“以身作则”,“以教人者先教己”。这是罗辀重和它主持的陶龛学校“唯一的信条”(1937年《湖南教育》)。 作为环境教育的学校,不仅要以本身之“优良”直接影响学生,而且要以本身之“优良”带动和影响家庭乃至社会,以尽可能使学生的家庭环境教育和社会环境教育也变得优良。有的人总把学生的问题推到家庭、推到社会,认为学校无能为力。我不否认家长对学校的一些不当要求和社会特别是一些权力者的不当干预,使学校可能有些为难。但是,像“我们禁止学生吸烟,我们自己就不得吸烟”等许多大多数家长和权力者不一定会反对事情,我们的学校,我们的老师,有多少去做了呢?又有多少做到了呢? 罗辀重做自己“应该做的事”,“向一切邪恶的引诱说一个坚决的‘不’字,向一切应做的事说一个坚决的‘干’字”,从干教育那天开始,就坚持“以身作则”,“教人者先教己”,数十年如一日,直到离开人世。由于他的“以身作则”,陶龛“学风蔚变,影响所及,乡邑习俗,为之转移”(1983年9月《华学月刊》“罗春驭先生传略”)。 根据罗辀重血性素养教育的思想与实践,我草拟了一篇“素养教育三字文”:《血性谣》。请广大热心教育改革的有识之士,多多批评指正,以利修订,使其能够成为推广血性素养教育的读物。 血性谣 血性者,人性也。有血性,人类生;无血性,人类灭。有血性,世界立;无血性,世界亡。其内涵,信与义:讲诚信,重仁义;严律己,宽待人。启超倡,辀重行。 律己严,讲诚信。诚之者,真实也;信之者,可靠也;诚为根,信为本。要做人,不装人。一是一,二是二。不扯谎,不虚伪。不欺诈,不取巧。不失约,不骗人。有错认,知错改。不嫁祸,不掩饰。少计较,多包容。闻过喜,闻誉恐。同情心,真性情。求知识,有方法。学致用,导正轨。既学生,亦学死。要五官,齐动员。多思索,勤用脑。学不厌,诲不倦。活到老,学到老。做到老,成素养。言有规,行有矩。规矩在,信义中。守秩序,如接拍。食有度,居有时。朝早起,夜眠足。尊自然,享自然。冷水脸,热水脚。衣贵洁,不贵华。不吸烟,不酗酒。不赌赙,远黄毒。恶虽小,亦莫为。善虽小,莫不为。不打架,不骂人。动强身,静养心。爱劳动,爱锻炼。自己事,自己做。不粉饰,不亢卑。戒虚妄,息浮躁。止焦虑,放眼量。心地明,行为正。 待人宽,重仁义。仁之者,爱人也;义之者,为他也;仁为根,义为本。人当人,己当人。凡是人,皆须爱。入则孝,出则弟。年老者,要尊敬。年少者,要和气。大让小,男让女。批评人,要善意。当面提,不背议。不嫉妒,无牢骚。不报怨,知感恩。无追究,有宽容。有谦逊,无傲慢。人之短,不要揭。残疾人,莫取笑。人之长,要善学。他不是,不要学。凡有事,为他想。要为己,必为他。利他人,利自己。害他人,害自己。己不欲,勿施人。己所欲,勿强人。不怪天,不怪地。大家事,大家来。义恐后,利恐先。能刻苦,肯负责。信所在,仁所存,不畏难,不退缩。不屈服,有服从。该做事,能做事,不推诿,坚决做。不奉承,不盲从。违心话,不要说。违心事,不去做。争自由,讲民主。求公平,讲平等。鞭邪恶,张正义。民主人,民主国。 血性者,人性也。倡血性,行血性。有血性,人人强:少暴力,少阴谋;无血性,人人弱:暴力多,阴谋多。信义张,血性旺。天地人,和谐处。世大同,乐无穷!

本站转载资料旨在服务三农.如涉及版权问题,请作者跟我们联系或通知我们立即撤除。